「人間は言語で思考している。」

と言う人は多いが、

僕の観察と実感では少々違う。

言語になる以前の

イメージや感触や感情の

ある種の操作があって、

必要に応じて

それを言語=論理に変換している。

言語を思考に利用する

場合もあるのかもしれないが、

あくまでオプション。

思考の本質は、

イメージ・感触・感情の撹拌と関連付け。

言語はむしろインターフェイスだ。

つまり、一見

言語で考えているようだが

実は違う。

という感じ。

ところで、

知人のフリージャズドラマーは、

ほとんど喋らない。

いつも笑みをたたえて

独特のオーラでそこに佇んでいる。

ライブセッション後の飲み会で

彼と同席した時のこと、

僕が何気なく、傍にあった

アコースティックギターを手にとって

そのボディーを叩いた瞬間、

それまで静かに和んでいた彼は

「おっ!」と身を乗りだし、

キラキラとしたまなざしで、

俺のプレイ?に注目した。

そしてその時、

彼とのつかの間の

無言のコミュニケーションの中で

俺は直感した。

彼は音だけで思考している・・・。

きっと、

彼の世界は音だけで構成されていて、

そこでは言語はほとんど役に立たないのだ。

音楽家にも色々あるようで、

クラシックの人は譜面が無いと演奏出来ないらしい。

即興演奏も苦手なよう。

彼らの頭脳の血流を分析してみると、

演奏中は言語野が活発に活動している。

つまり、

彼らは言葉で音楽していると言うことだ。

対して、ジャズの連中は、

演奏中右脳の働きが激しい。

言語野は活動していない。

譜面が全く読めない人もいる。

彼らはイメージで音楽しているのだ。

また、

写実画家達は、

「目の前にあるものが何であるかが

分からなくなるまで筆を執ってはいけない。」

と言う。

写実画を描く場合、

言語は邪魔になるからだ。

俺もお絵かき少年だったから、

この感じは良く分かる。

言語は概念という抽象的な記号表現なので、

ありのままのインプットを

ありのまま表現するには

実に不向きなツールだ。

所謂絵が下手な人というのは、

たとえば誰かの似顔絵を描く場合、

目はたれ目で、

鼻は鷲鼻で、

顔は丸顔で、・・・

とか頭の中でやっていて、

その言葉のイメージを描いてしまうから、

現実とは似ても似つかない絵が

出来上がってしまう。

だから写実画家達は

「言語による思考を一旦停止する」

という前準備をとても大切にするのだ。

僕自身の経験で一番上手くいった時は、

言語思考を停止すべく、

視覚感覚だけに集中することに

集中し続けること暫し。

カラーと陰影のグラデーションだけの

マットな画面が眼前に広がってきた。

すっごく変な感じ。

でも、

こうなるとしめたもので、

あとはそれをそのまま紙に移すだけだ。

移している間も、

一体自分が何を描いているのか、

とんと見当が付かない。

ひとしきり移し終わった後、

もとの世界に戻ってくると、

あら不思議。

巧みな写実画が目の前にあった。

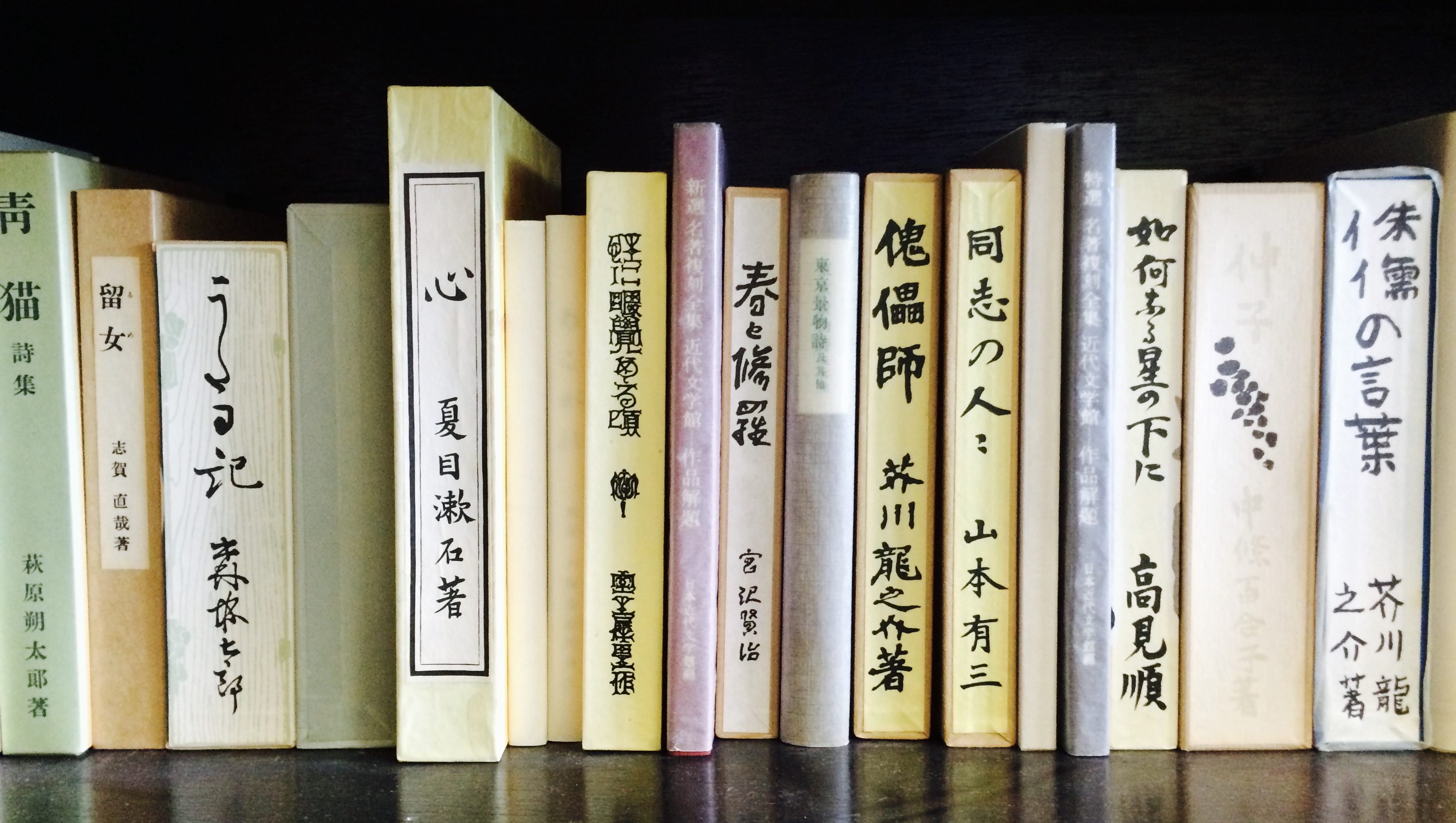

言葉を生業にしている小説家や詩人も、

実は根底では言葉では思考していないのではないか。

と俺は思っている。

彼らは日常、

言語化されることのない

「それ」を、

言語で表現することを試みる。

少なくとも芸術家としての

高い志しを持った作家は。

だから、

日常使われている既成の言語だけでは

直ぐ行き詰まる。

そこで、一旦既成の言語を解体する。

その時彼らが頼りとするものは、

言語思考以外の何かであるはずだ。

未だ語られたことのない「それ」を

語るための言葉を模索するのだから、

既成の言葉の参照は勿論必要だろうが、

それだけで新たな表現を発見出来る筈がない。

俺は作家ではないけれど、

今この駄文を綴りつつ、

自分の深層の動きを観察してみると、

ある種の感触のようなものを頼りに、

言葉の断片を一つ一つ

探ってみては置いていく。

という様子がうかがえる。

俺は言葉が苦手だから、

これはかなりしんどい作業だ。

毎度毎度ほんと、しんどい。

そういえば、

坂本龍一も書くのは苦痛だと言ってたな。

保坂和志は、

すらすら文章が書ける人は

小説家には向かない。

と言っていた。

創造は、

いつも辿々しく、

苦痛を伴う・・・。

ではでは。